Les pathologies cardio-vasculaires représentent une préoccupation majeure de santé publique des sociétés occidentales dont les complications principales se manifestent par l'infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux. Elles sont la première cause de mortalité chez les personnes âgées de plus de 60 ans. Ces pathologies, dont l’athérosclérose, ont en commun une évolution inflammatoire progressive et chronique caractérisée par une série d’événements cellulaires et moléculaires spécifiques, allant de la lésion inflammatoire précoce jusqu’aux stades de lésions avancées associées au risque de rupture et de thrombose. Cependant, au niveau clinique, la définition des caractères d’évolutivité et de vulnérabilité demeure très ouverte. Ainsi, les seuls critères acceptés pour la définition de la vulnérabilité sont fondés sur l’étude anatomo-pathologique des prélèvements vasculaires humains, donc toujours a posteriori. L’imagerie a donc une double tâche : 1/ s’imposer comme une technique qui apporte des informations les plus proches possible de celles de l’anatomo-pathologie, 2/ proposer de nouveaux critères pour définir le caractère vulnérable et évolutif par une approche moléculaire et fonctionnelle. Le deuxième point s’attaque au problème d’une stratégie de développement de biomarqueurs, ce qui implique également des études couplées sur modèles animaux, sur prélèvements et en clinique en associant la chimie du marqueur IRM, l’imagerie et la biologie.

Dans cette optique, nous travaillons sur les axes suivants :

- la mise au point de séquences IRM à haute résolution spatiale et de logiciels d’analyse dédiés pour les mesures de la cinétique de distribution de ces agents de contraste dans la paroi vasculaire

- la validation d’un système de synchronisation ECG pour l’imagerie de la crosse aortique et de la naissance des carotides chez la souris ApoE-/- (projet IPA, 2003-2004, contrat GUERBET 2004)

- le ciblage des récepteurs exprimés par l’endothélium pathologique via le biocouplage d’agents de contraste à base de gadolinium ou de particules d’oxyde de fer sur des «ligands-clés » de l’inflammation vasculaire en collaboration avec le laboratoire de Robert Muller à Mons en Belgique (accord CNRS/CGRI-FNRS et RN. Muller, Professeur invité, 2004) et dans le cadre de l’ACI CIVAREM (2001-2005) et du programme IPA CNRS (2004-2005).

Dans le cadre de cette étude, la P-sélectine a été sélectionnée comme une cible moléculaire de choix ; c’est une molécule mobilisée sur la surface des cellules et des plaquettes endothéliales. L’originalité du projet repose sur le choix du produit IRM (un agent macromoléculaire à base de carboxyméthyl dextran, le P717, Guerbet, Aulnay-sous-bois), sur sa stratégie de fonctionnalisation pour créer un biomimétique de ligands spécifiques de l’inflammation de la paroi vasculaire (U698, Paris) et sur sa validation IRM multi-échelle in vitro, ex vivo sur des prélèvements artériels humains et in-vivo chez l’animal.

- Mesures de la cinétique de distribution d’un agent de contraste macromoléculaire (P717, Guerbet) dans la paroi vasculair

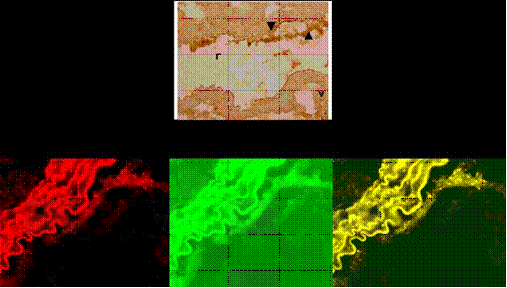

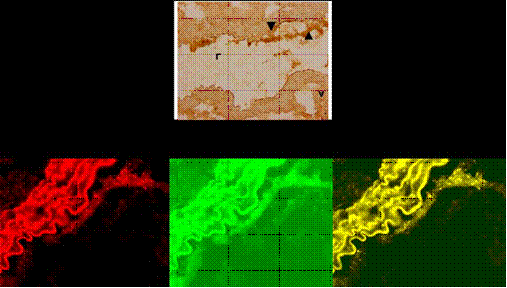

3 groupes de souris ApoE-/- mâles âgées de 4 (n=6), 8 (n=11) et 16 semaines (n=11) ont été examinés en IRM pour évaluer la prise de contraste avec le produit contrôle (P717) en fonction de l’âge des lésions. Les expériences ont été réalisées sur le système IRM 2 Teslas horizontal en utilisant une antenne demi-cage d’oiseau et des séquences IRM haute résolution de l’aorte abdominale (89 µm) en coupe axiale (au-dessus et au-dessous des artères rénales) [CHAA-02, thèse] [CHAA-03, Invest Radiol] [MACF-04, Invest Radiol]. Après l’injection du produit de contraste (P717, Guerbet), les acquisitions sont répétées pendant une heure trente minutes. L’intensité de signal dans la paroi artérielle a été mesurée (logiciel Creatools, CREATIS) [MANS-04] et comparée avec les coupes histologiques réalisées à l’EA 3740.

Nous montrons que la prise de contraste avec le P717 est plus importante aux stades initiaux de la lésion de la paroi aortique abdominale (stades 4 et 8 semaines), ce qui est mis en relation avec l’évolution de la perméabilité pariétale au cours de l’installation de la lésion intimale [CHAA-04].

- Système de synchronisation cardio-respiratoire en temps réel chez la souris

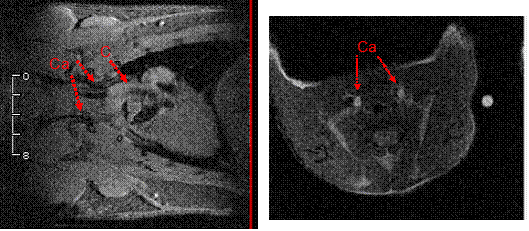

Les lésions vasculaires chez la souris ApoE-/- se développent de manière prépondérante au niveau de la crosse aortique et des carotides. A ce niveau anatomique, la synchronisation de la séquence IRM sur le rythme cardiaque et sur le rythme respiratoire s’impose car elle permet de réduire les artéfacts de mouvements et d’améliorer la résolution spatiale. Nous avons développé un système de synchronisation cardio-respiratoire compatible IRM et dédié à l’imagerie de petit animal (collaboration UMR 6600, Compiègne, programme CNRS IPA et thèse de M. Sabbah en co-tutelle) [SABB-06a]. Les observations en RMN haute résolution de modèles de petit animal nécessitent (1) un matériel dédié à l’acquisition de signaux physiologiques, (2) la mise en oeuvre de modules amagnétiques de détection, d’amplification et de transmission de l'ECG (par fibre optique) et du signal respiratoire (à partir d’un capteur différentiel de pression), (3) et de réactualiser les approches de traitement fondées sur l’analyse temps réel de signaux non stationnaires, le tout afin d’obtenir une commande fiable de synchronisation. Le logiciel temps réel exécute des modules qui incluent à la fois l'acquisition du signal ECG et du signal respiratoire à partir de la carte, la numérisation et le traitement du signal acquis, la génération du signal de synchronisation et l'envoi de ce dernier vers le console du système IRM. Le traitement rapide des données est réalisé sur PC sous un environnement Matlab (Simulink, utilitaire temps réel) pour disposer d’une solution portable du système.

Les expériences ont été réalisées au LRMN sur le système IRM 2 Teslas horizontal. La souris est placée sur un support composé d’une antenne RF volumique type Alderman et Grant (L=30 mm et D=30 mm) centrée sur le thorax et la base du cou.

- Validation in vivo du P717 fonctionnalisé chez la souris

Une série de 19 souris (6 souris C57BL contrôles et 13 souris ApoE-/-) ont été examinées selon le protocole défini précédemment avec deux produits de contraste : le P717 et le P717 fonctionnalisé (U698, Paris). Chacun des produits est marqué avec la rhodamine qui a été choisi pour sa fluorescence dans le rouge (programme IPA CNRS). Des séquences IRM haute résolution (89 µm) sont acquises avant l’injection de produit de contraste au niveau de l’aorte abdominale et répétées pendant une heure trente minutes après l’injection. Après l’IRM, le prélèvement est conservé à –80°C pour l’immuno-histologie (EA3740) et la corrélation IRM-histologie ultérieures. A partir de coupes en séries de 7µm d’épaisseur réalisées au cryostat à -20°C, la caractérisation des lésions est réalisée à l’aide de techniques de coloration classique (HPS, Soudan III et trichrome de Masson), d’immunohistochimie (IHC) (CD68 pour les macrophages, P-Selectine, PSGL-1) et d’immunofluorescence (IFC) (rhodamine, P-Sélectine). Une microscopie simple, associée à une caméra a permis de produire des images des colorations classiques d’IHC et de fluorescence pour détecter la rhodamine dans les parois des aortes et comparer avec la présence de P-sélectine grâce à l’IFC.

Les marqueurs synthétisés ont été étudiés in-vivo chez des souris âgées de 16 à 28 semaines. Les produits fonctionnalisés (3 lots) ont été injectés à des doses équivalentes à celle du P717 contrôle par rapport à la teneur en gadolinium (soit 0,36 g/kg de produit, correspondant à un volume injecté pour une souris de 30 g de 0,2 ml). L’injection a été très bien tolérée chez tous les animaux. L’étude angiographique montre que le même rehaussement vasculaire est observé immédiatement après l’injection, mais le P717 fonctionnalisé s’élimine plus vite que le P717 (disparition du signal vasculaire et contraste dans la vessie, ce qui est confirmé par l’étude pharmacocinétique (très faible concentration sanguine de gadolinium à 24 h : 1,38±0,46 µmol/L). L’étude IRM de la prise de contraste dans la paroi montre un effet majeur chez les souris ApoE-/- injectées avec le P717 fonctionnalisé (augmentation de signal > 40%) comparé aux souris ApoE-/- injectées avec le P717. Chez les souris C57 contrôles, la paroi est très difficile à visualiser dans tous les cas. L’injection de produit doublement marqué (gadolinium et rhodamine) permet une co-localisation du produit en IRM et en optique et pour la microscopie, la caractérisation morphologique et moléculaire en regard de la présence du marqueur.

La caractérisation anatomo-pathologique des aortes et la corrélation des résultats IRM et microscopique est prometteuse quant à la capacité de valider une stratégie de marquage de l’inflammation vasculaire (articles en cours, MRM et ATVB). Pour la Psélectine, nous montrons qu’elle peut être utilisée comme molécule cible des lésions athéromateuses de la paroi vasculaire des souris ApoE-/- puisqu’elle est présente de manière importante dans les lésions ainsi que son ligand, PSGL-1. En perspective, cette méthodologie peut être utilisée pour concevoir et valider d’autres marqueurs IRM de la paroi vasculaire inflammatoire, éventuellement couplés à des agents thérapeutiques.