Dispositif médical optique

Les normes cliniques en matière d'imagerie médicale (IRM, médecine nucléaire, tomodensitométrie...) se heurtent à des limites dans les conditions des salles d'opération et des points de soins, en raison de contraintes techniques, financières et réglementaires (rayonnements ionisants...). Les dispositifs médicaux optiques sont pertinents dans ces contextes car ils sont faciles à manipuler, fiables, généralement peu coûteux, permettent une acquisition à haut débit et présentent également l'avantage d'être des modalités d'imagerie sans contact. Cet axe de recherche aborde la pertinence des nouvelles approches d'imagerie optique pour :

- (i) la surveillance non invasive au chevet du patient et au point de service du métabolisme cérébral et des pathologies cérébrales ;

- (ii) l'imagerie interventionnelle et peropératoire pendant la neurochirurgie des pathologies cérébrales, en particulier pour le cancer du cerveau.

Ces travaux impliquent des développements en matière d'instrumentation (imagerie optique par fluorescence, hyperspectrale et résolue en temps), de traitement des informations en temps réel et de méthodes de quantification des biomarqueurs, motivés par l'application clinique et un prototype validé par l'ANSM pour les essais cliniques.

Imagerie célébrale au chevet du patient :

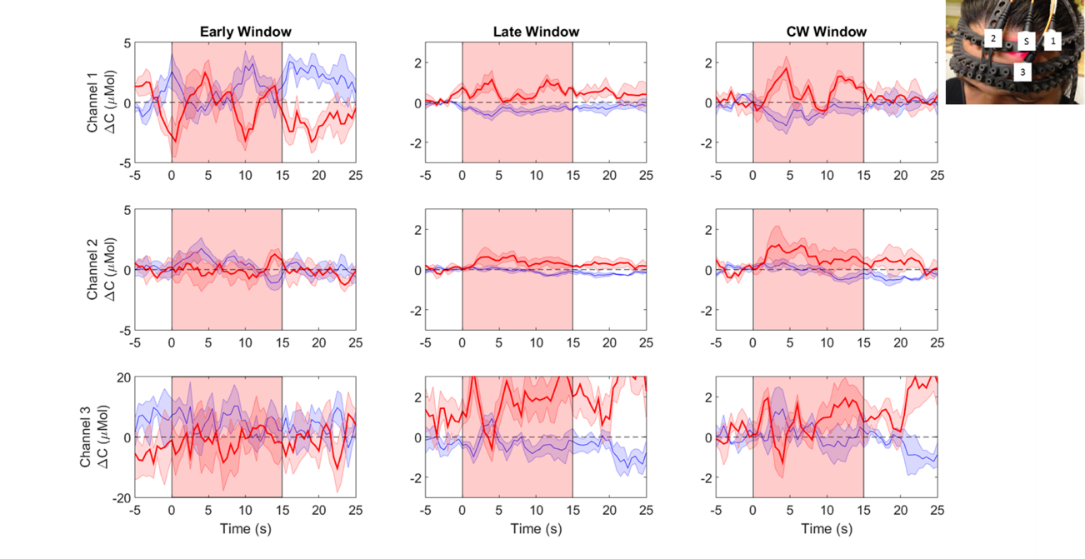

Nous avons développé un système de spectroscopie proche infrarouge multicanaux à large bande et à résolution temporelle qui permet de surveiller de manière non invasive les réponses physiologiques du cerveau humain adulte. Des expériences in vivo ont été menées sur des volontaires sains afin de surveiller la réponse hémodynamique du cerveau pendant une tâche cognitive. De plus, en examinant la réponse à différentes fenêtres temporelles, nous avons pu surveiller la réponse hémodynamique en profondeur, améliorant ainsi la robustesse de la détection de l'activation corticale. Ces premiers résultats démontrent la capacité de notre système à distinguer les réponses des tissus superficiels et profonds, répondant ainsi à un enjeu important dans le domaine de la fNIRS [Lange-2018 Applied Optics].

Fig. Exemple de réponses pour le sujet 4, pour chaque fenêtre (fenêtre précoce, fenêtre tardive et fenêtre de type CW) et pour chaque optode. La ligne rouge épaisse représente les changements de concentration en [HbO2] et la ligne bleue fine représente les changements de concentration en [HHb]. Les zones ombrées représentent l'erreur type de la moyenne. L'image montre le positionnement de chaque optode (S est la source)

Imagerie peropératoire pour le guidage en neurochirurgie :

La résection des gliomes pendant une intervention chirurgicale est une procédure qui implique toujours un compromis entre la résection d'un maximum de cellules tumorales et la préservation des zones fonctionnelles. L'identification peropératoire des zones fonctionnelles du cerveau est abordée en tenant compte du couplage neurovasculaire qui induit des variations de la perfusion tissulaire locale et de l'oxymétrie lorsque les zones corticales du cerveau sont activées.

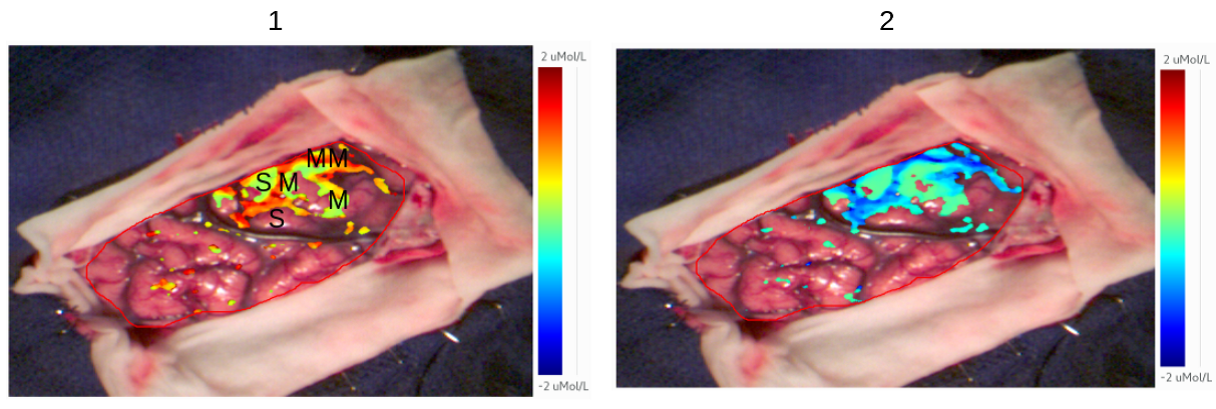

L'imagerie optique hyperspectrale est utilisée pour mesurer l'hémodynamique cérébrale déclenchée par des stimuli physiologiques. En collaboration avec l'équipe MYRIAD [M. Sdika et al-2019-. MedIA, 2019], un algorithme rapide en temps réel a été développé et appliqué, permettant d'obtenir des vidéos RVB corrigées du mouvement du cerveau pendant une intervention neurochirurgicale. Un modèle de quantification [Caredda-2019 Neurophotonics] tenant compte de l'hétérogénéité cérébrale dans le modèle physique des biomarqueurs a ensuite produit des cartes quantitatives des biomarqueurs fonctionnels.

Figure : Identification de la position du cortex moteur pendant une intervention neurochirurgicale à l'aide d'une vidéo optique. Les lettres M indiquent les zones motrices et les lettres S indiquent les zones sensitives (déterminées à l'aide d'une stimulation électrique de référence). L'échelle de fausses couleurs ajoutée indique un biomarqueur proposé après un seuillage approprié et lié aux paramètres d'oxyhémoglobine et de désoxyhémoglobine.

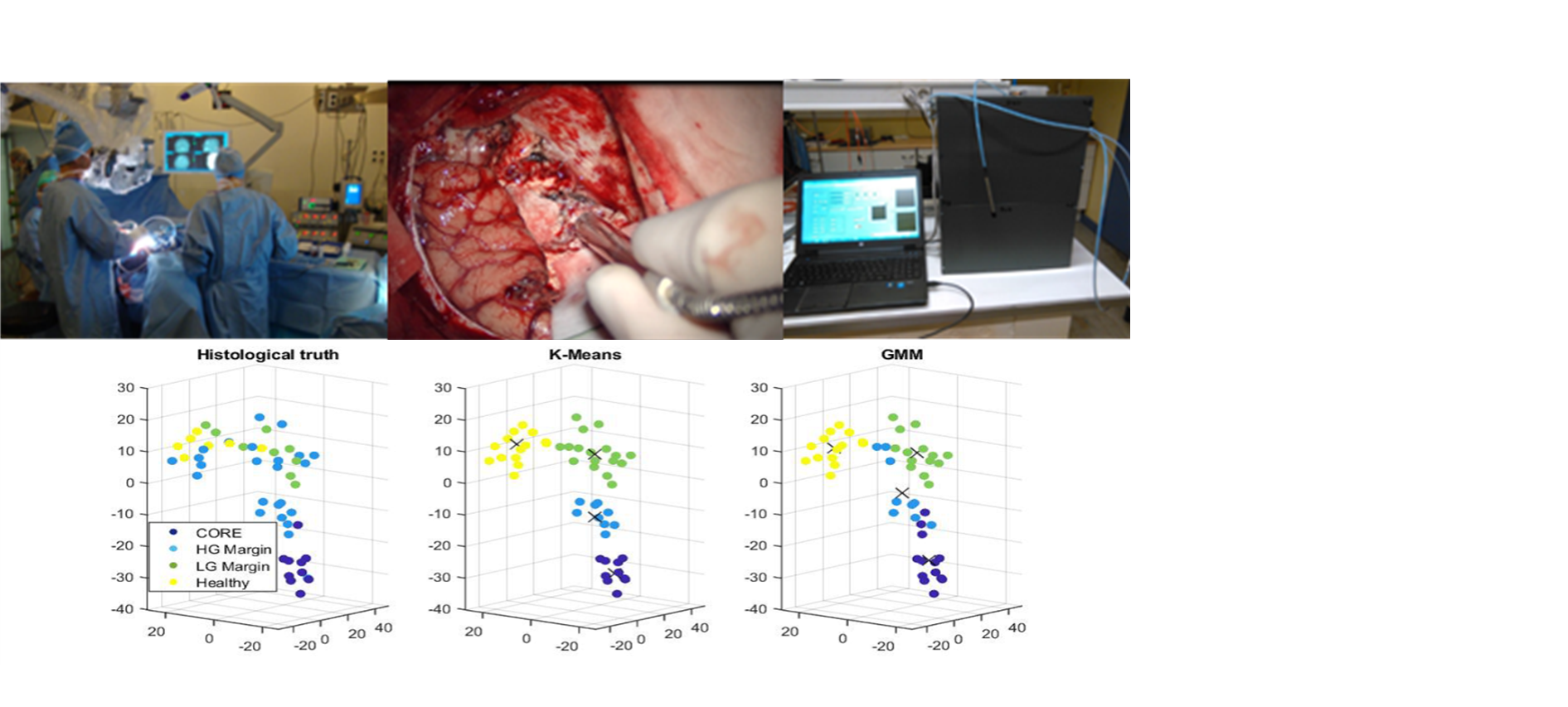

En ce qui concerne la localisation des tumeurs, la référence reste la procédure anatomopathologique, qui prend beaucoup de temps. Une approche alternative pourrait être l'imagerie par fluorescence intraopératoire à la 5-ALA protoporphyrine IX (PpIX), mais telle qu'elle est pratiquée actuellement, elle manque encore de sensibilité. Dans un travail précédent, [B. Montcel et al. Biomed Optics Express 2013], il a été démontré que le spectre de fluorescence du PpIX présente une complexité spectrale pertinente pour l'identification des marges tumorales. D'autres études in vitro, ex vivo et in vivo suggèrent fortement qu'il existe deux spectres d'émission proches de la PpIX qui sont effectivement pertinents, l'un atteignant son maximum à 620 nm et l'autre à 634 nm [L. Alston-2018- et al. J. Biomed. Optics, 2018]. Nous avons développé un prototype peropératoire validé par l'ANSM et mené un essai clinique (NCT02473380 https://clinicaltrials.gov) sur 10 patients, qui a abouti à la définition de nouveaux biomarqueurs de l'émission de fluorescence du PpIX. Ces travaux ont été menés en étroite collaboration avec Jacques Guyotat (service de neurochirurgie HCL) et Mathieu Hebert (Lab. Hubert Curien). Ces résultats [L. Alston- et al. 2019-Biomed. Optics Express], 2019; [P. Leclerc-2019- et al., Scientific Reports] suggèrent que ces biomarqueurs pourraient augmenter la sensibilité de la technique de fluorescence PpIX induite par le 5-ALA dans les marges à faible densité et améliorer la définition de la frontière entre la marge tumorale et les tissus sains dans les gliomes de haut et de bas grade.

Figure : Système peropératoire développé au CREATIS et utilisé dans une étude clinique portant sur 10 patients ; analyse des données des résultats avec classification non supervisée dans un espace réduit T-SNE. Classification K-means et classification GMM avec 4 clusters chacune.

IRM/optique endoluminale :

En France, le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer. Les bobines endoluminales permettent d'obtenir un rapport signal/bruit local nettement supérieur à celui des bobines externes conventionnelles, ce qui permet d'évaluer la paroi du côlon. La caractérisation des tissus basée sur l'imagerie par résonance magnétique et la spectroscopie peut être encore améliorée grâce à l'endoscopie optique conventionnelle et confocale, comme démontré in vivo sur un modèle murin de colite au cours de deux suivis longitudinaux.

Caractérisation des lésions tissulaires colorectales à partir de l'imagerie par résonance magnétique et de la spectroscopie avec endoscopie conventionnelle et confocale.

Bien que la haute sensibilité locale des bobines endoluminales permette d'obtenir la résolution spatiale requise des images IRM pour l'analyse de la paroi du côlon, ces bobines internes comportent des risques pour le patient. En effet, le DAS local induit par le champ électrique radiofréquence, dû à la présence du câble reliant la bobine au système d'imagerie, peut provoquer un échauffement local qui doit être surmonté.

Des prototypes fonctionnels ont été développés au laboratoire, basés sur la conversion électro-optique et la transmission du signal RMN afin d'éviter les câbles coaxiaux. [10.1109/TBME.2022.3217822]. Ce travail est mené en collaboration avec la société KAPTEOS.

Un deuxième axe de recherche est l'évaluation précise du DAS local (<10 g). Nous avons démontré que la mesure du champ électrique améliorait la précision et la sensibilité par rapport à la mesure de la température, qui est la méthode la plus courante.

MEMS:

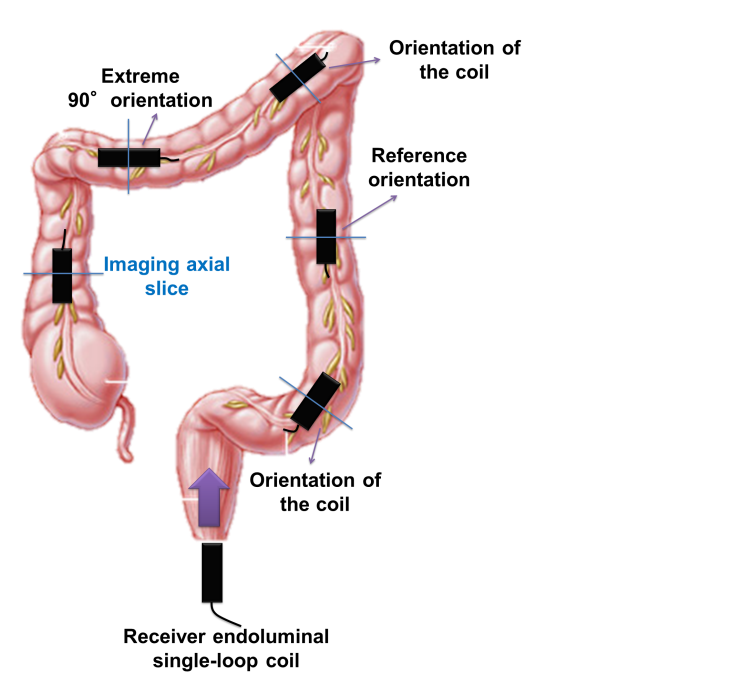

Les micro-commutateurs électromécaniques (MEMS) compatibles avec l'IRM ont été introduits par GE Healthcare il y a quelques années. Dans la littérature, les MEMS ont été utilisés avec succès comme commutateurs : i) pour réaliser un découplage actif ; ii) pour ouvrir ou fermer des parties de conducteurs métalliques afin de modifier la géométrie des boucles de bobines ; iii) pour décaler la fréquence de résonance des boucles de bobines dans le cas de bobines RF à double accord. Dans ce contexte, notre objectif est d'étudier les avantages des MEMS pour l'imagerie IRM par bobine endoluminale. En effet, les bobines endoluminales introduites dans le côlon et l'intestin, bien qu'elles permettent d'obtenir un rapport signal/bruit local élevé permettant l'analyse des parois, souffrent de variations de la carte de sensibilité en fonction de l'orientation de la bobine par rapport à B0. La reconfiguration des géométries des boucles de bobines à l'aide des MEMS permet de résister aux effets néfastes des orientations par rapport à B0.

Schéma d'orientation par rapport à B0 pendant la navigation de la bobine endoluminale